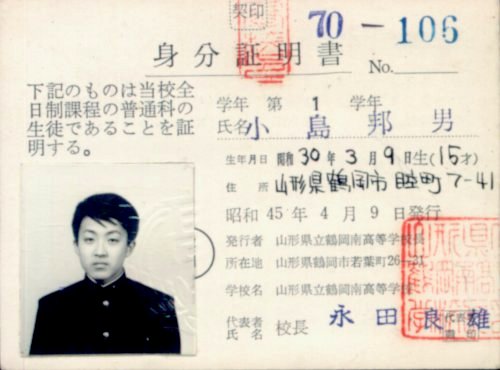

南高卒業以来30年。掲示板で在校時のことが話題になって、写真を探す過程でいろいろな遺物が発見されました。

「見たくねー」という方もおられるでしょうが、勝手に公開してしまいます。

●その他

以上のほかに以下のものもありました。

|

・『鶴南新聞』 1971年(S46)2月2日号 No.94 ・『鶴南新聞』 1972年(S47)12月20日号 No.97 1ページが普通の新聞と同じサイズの新聞です。71年のものが4ページ立てで、72年のものが2ページ(つまりウラオモテのみ)。確か、生徒会とは別に新聞部みたいなところが出していたんですよね? 何故この2号分だけ残っているのか不明ですが、日付からすると、前者が生徒会解散前、後者が再建後のもの(ただし途中の2号分が抜けている)ということになります。 71年2月のほうの1面のトップ記事は「どこへ行くのか生徒会」「力を要求される前期」「自然崩壊に気づかぬ鶴南生」などの見出しで一般生徒の生徒会に対する無関心を批判した内容のようです。 72年12月のものの1面は「生徒会審委承認案全文」、つまりこの7月に再建された生徒会を方向付ける審議案の全文があり、その下に「新生徒会本格的活動開始」という記事で、活動を開始した生徒会の現状を報道しているようです。 全文を読んだわけではありませんが、何やらやっぱり、当時はいろいろ激動していたであろうことが、ヒシヒシと伝わってくるものであります。 掲載しようと思ったのですが、スキャナーはA4サイズなので1回で読み取れないし、デジカメは97年ごろに買った30万画素(640×480)カメラなので、撮ってみましたが、本文はもちろん、見出しさえも読めないので掲載を見合わせました。 |

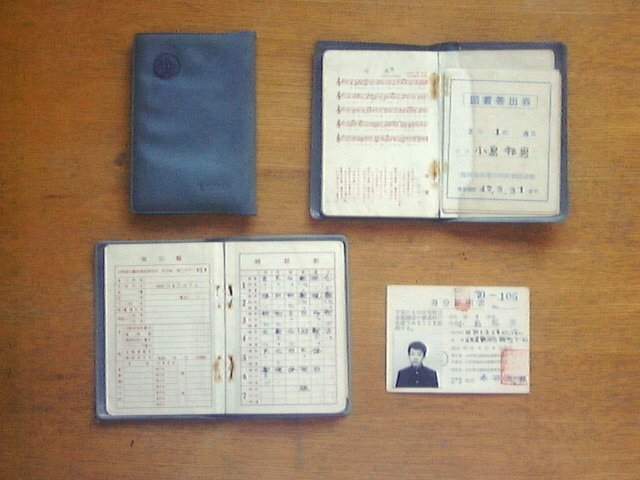

・『鶴岡四高合同南新聞』 昭和47年(1972年)10月26日号 第12号 『鶴南新聞』と同じサイズで4ページ立ての新聞。南高、北高、工業、家政高の4高合同の新聞らしい。 インターハイや各種行事の記事がある中、1面のトップを「憲法第9条を考える/平和主義の真の意味とは/武力拡充による安全を否定」といった記事が飾っているのは、やはり時代のなせるワザと申せましょう。 ・『鶴南図書館だより』 昭和47年(1972年)11月1日号 第29号 ・2年前期の図書委員の『任命書』 任命書は、「図書館だより」に挟んでありました。これは私が図書委員だったという証しです。すっかり忘れていました。そういえばそうでした。 そして「図書館だより」が保存してあるのは、たぶん、自分が書いた文章が載っていたからでしょう。 日付からするともう委員ではなかったはずですが、最後の編集後記の直前にある「ひとりごと」というのは、自分の文章のよう気がします。次のような文章です。 今図書館にいるんですけれど、みなさんやっぱり勉強しているわけですねえ。ウム 。ここで梅津先生にならって、ちょっと広辞苑をひっぱり出してみましょう。――としょしつ〔図書室〕図書をおさめてある室。また、図書を閲覧させる室。――ははあ、勉強する室とはありませんねえ。みなさーん、図書を閲覧してくださいーい。でもどこでも図書館というと学生やらがノート広げてますよね。そうなってくると梅津先生ご愛用(?)の広辞苑は当てにならないことになるのでしょうか。うそがのっているのでしょうか。日本語が変わっているのでしょうか。さて広辞苑ってなんでしょうか。そう、広辞苑でこうじえんを引いてみましょうか。さあのってるでしょうかないでしょうか。 |