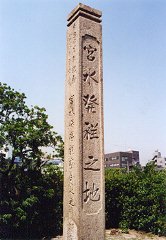

■宮水の記念碑 (撮影:倉増 裕 氏)

| 戻る |

天保11年(1840年)、西宮と魚崎に酒蔵を持つ山邑太左衛門(ヤマムラ タザエモン)が、

常に西宮の酒が優れていることをいぶかり、原料を同じにしたり、

杜氏を交換したりしてみたがやはり西宮が優れていることから最後に水を運んで造ってみたところ、

西宮の水がよい酒の原因であることを発見した。

以来灘の酒造家は西宮の水を使うようになり、西宮の水という意味で

「宮水(ミヤミズ)」と呼ぶようになった。

宮水は六甲山の河川の水が地中に潜り、4〜5年後に湧き出る伏流水である。

伏流中に性質が変化するため、六甲山の水とは異なる。

戦後に行なわれた分析によると、宮水は硬水であり、

黴の生育に重要なリン酸とカリウムを多く含み、

酒を変色させる鉄分の少ないことがわかっている。

大正末期には酒造量の増加によって宮水が枯渇する事態になったことから

宮水保護調査会が結成され、保護活動を行なっている。

昭和40年には調査会設立10周年を記念して記念碑が建てられた。

■宮水の記念碑 (撮影:倉増 裕 氏)

| 戻る |