腕時計の裏蓋を開ける

そもそもは使い捨てに近い安い腕時計の電池を換えるのに、時計屋で1000円とか1500円も取られるのはツマランと思ったのがキッカケです。といって、「電池交換セット」とかいって、8,000円もする工具セットを買うのはもっと馬鹿らしい。工作師匠のM教授に相談したところ、時計を板に紙粘土などに固定しておいて、別の板にビスを通してビスの先を裏蓋のへこみにはめて回すアイデアを授かりました。紙粘土がなかったので木材補修用のパテを使おうと用意したのですが…。

これが本日の材料。すべて我が家の在庫品です。大き目の板は昔棚を作ったときの端材です。

これが本日の材料。すべて我が家の在庫品です。大き目の板は昔棚を作ったときの端材です。 まず角材に穴を開けます。これは四方から時計を固定するためのもの。紙粘土よりは強度があるだろうと。この程度の木材は手回しドライバーでも木ネジを打てそうな気がしますが、そのまま打つと割れてしまいます。よってドリルで穴を開ける。切る前にあけるのは、木材を固定しやすいから。

まず角材に穴を開けます。これは四方から時計を固定するためのもの。紙粘土よりは強度があるだろうと。この程度の木材は手回しドライバーでも木ネジを打てそうな気がしますが、そのまま打つと割れてしまいます。よってドリルで穴を開ける。切る前にあけるのは、木材を固定しやすいから。 穴を空けた木材を切り離して、このように四方から固定します。実はこの段階ではまだパテを使おうと思っていたので、時計との間は0.5ミリほど空いています。

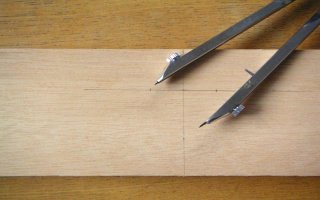

穴を空けた木材を切り離して、このように四方から固定します。実はこの段階ではまだパテを使おうと思っていたので、時計との間は0.5ミリほど空いています。 保持台がほぼできたところで、回転させるほうの板を細工する。正三角形を描きます。窪みの間隔はほぼ26ミリと見て、まず26ミリの線分を引き、コンパスがないのでデバイダーで線分を測って他の頂点をきめます。

保持台がほぼできたところで、回転させるほうの板を細工する。正三角形を描きます。窪みの間隔はほぼ26ミリと見て、まず26ミリの線分を引き、コンパスがないのでデバイダーで線分を測って他の頂点をきめます。

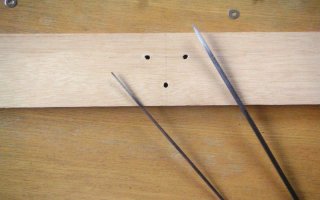

3箇所に穴を空け、ひとつおきに窪みにはまるようにする。

3箇所に穴を空け、ひとつおきに窪みにはまるようにする。 一度ビスを通して当ててみたところ、若干内側によっていたので、丸棒やすりで外側に向かって穴を拡げ、なんとか3箇所のビス先がはまるようになりました。

一度ビスを通して当ててみたところ、若干内側によっていたので、丸棒やすりで外側に向かって穴を拡げ、なんとか3箇所のビス先がはまるようになりました。 こんな具合に上からあてがって3箇所にあてがいます。

こんな具合に上からあてがって3箇所にあてがいます。 この段階で、木片で止めただけじゃあダメかなと、試してみました。パテを使うと乾燥するまでに丸一日くらいかかるし…。

この段階で、木片で止めただけじゃあダメかなと、試してみました。パテを使うと乾燥するまでに丸一日くらいかかるし…。 最初、回っているのかどうかよくわからなかったのですが、見事に開きました。おめでとう。

最初、回っているのかどうかよくわからなかったのですが、見事に開きました。おめでとう。